岑氏留言

-

岑延旺于2022-10-27的留言:

湖南永州江华岭东一带散布着岑氏,因为文革时期族谱被毁,但是按照广西西林字辈排序,不知道我们是哪里来的了,老一辈说以前跟桂岭一带岑氏族人有联系,进入21世纪后,没联系了……有没有人考证一下。 -

岑卫东于2022-05-13的留言:

岑氏亲人们,大家好!我是岑卫东,是文化大革命时代的“产物”。机缘巧合吧,终于能在这里见到如此多的岑氏亲人们围聚一堂畅所欲言,很是心慰,同时也带着一丝丝的遗憾!因为我还未出生时,爷爷(岑定伍)就不在世了,后来妈妈生我的时候,又遇上文化大革命的浪潮,可能是文化大革命复杂的氛围和我俩兄妹当时还小的缘故吧,爸爸(岑国玉)一直守口如瓶,极少对我们兄妹俩谈起他的身世和爷爷的事情,甚至我妈妈都不知道一丁点。再后来,我爸爸有一天突然得了急病,很快就离我们而去了。我现在只有了解到爷爷(岑定伍)有一个兄长,在逃难时失散了(名字不详),之后爷爷就做起了生意,并雇佣了工人协作 他,听说爷爷的生意还做得不错(当时那个时代,我爷爷属于榨取贫下中农的血汗,走资本主义道路,政治身份不良,是要受到批斗和坐牢的)。不知自己在有生之年,能否找到一点点的线索否?愿上天给我一点希望,也愿能从岑氏宗亲网里能得到一点点的线索。万分感谢!! -

岑炳旺于2022-04-02的留言:

我们想增加人才库,有一位岑氏后裔在南宁二中任副校长,另一位在平乐县交通局任副局长。 -

岑勇于2022-03-08的留言:

祖墓碑文: 莫为之前雖美弗彰,莫为之後雖盛传我,祖之前後,世襲於朝,而受爵者,其历有可纪矣。 一始祖岑公諱彭。汉马功劳擢授廷行大将军乃湖广襄汉南阳始镇也。 一始祖岑公諱世铿。擢授怀远大将军乃溪洞镇也。 一始祖岑公諱永珍。擢授盟威大将军亦溪洞复镇也。 一始祖岑公諱伯颜。擢授田州中顺大夫试也。 一始祖岑公諱永泰。擢授恩州奉训大夫试也。 一始祖岑公諱辉。擢授岜鈴汎官总司守也。 一始祖岑諱光裕。为国亡身,蒙上宪不忍昧功臣,柱碑立祠,以祀之留後。仲述分住于此,只克全後裔分为五枝,有孙国泰初头门庭,继後子孙荣昌。皆由祖德流芳,以及於今孙等,歆潜恐夫特著表於,兹以头不忘之意耳。 -

岑厚霖于2021-11-18的留言:

自从19年我爸过身之后,我就一直没怎么接触岑氏宗亲的事和东西。今天忽然好想我爸,点开了他的微信头像,看到朋友圈,发现了这个宗亲网的链接,就进来看看。我想说 是,家里还有很多我爸当时收集什么关于族谱的资料。不知道有没有人需要?希望能对大家有用,不用放在家里蒙尘。

岑氏要闻

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 岑氏要闻

谈泗城土府的沿革和归流

土司制度起源于唐朝,盛唐时其版图西南扩至今天的广西西部和云南,然这些地方当时都是未开化之地,民情复杂,而距离全国的政治中心——长安又很遥远,实有边远莫及之感。为了巩固这些边疆地区,唐朝对这些地区推行羁縻州制度,即对某一州(县)推其雄长者为首领,授以刺史职并允许世袭,实行高度自治,可以拥有自己的军队,也不用向中央政府交税,只需在一定时期向朝廷进贡表示忠心和臣服就行了。这种羁縻州(县)实是把它当作内地与异域的蕃篱,以保边疆的平安,这便是土司的起源。

一、泗城土府的沿革。

进入宋朝,宋参唐制,对广西西部地区仍维持羁縻州制度。宋仁宗皇祐四年(1052),原羁縻州——广源州首领侬全福之子侬智高在交趾策划和支持下举兵反宋,攻下邕州,建立大南国,自称仁惠皇帝,进而沿江东下,围困广州。宋仁宗于当年九月派以狄青为统帅的宋军南下征讨侬贼,狄青则邀约其好友岑仲淑作为军师参谋随征。岑仲淑依据侬军的特点,在战略、战术和战地选择上制订了制胜的方案,于次年初在归仁铺(今五塘)—役即将侬智高彻底打败,歼灭了绝大部分侬军,侬智高只带剩下少量残部逃离邕州。由于大局已定,不多久,狄青即凯旋还朝,他的直属部队将领只留下岑仲淑参与善后工作。鉴于岑仲淑在平定侬智高叛乱作战中所作出的重大贡献,宋仁宗封赐岑仲淑殿前麒麟武卫怀远大将军和沿边溪峒军民安抚使职衔并世袭,统管原由邕州管辖的羁縻州(县),进行戍边守土。除岑仲淑外,宋仁宗还对其他平叛有功的将士分别封赐到各羁縻州去成为该州的首领并世袭,这样原来以当地蛮夷为首领的羁縻州,绝大部分都变成了以平叛有功的汉人将士为首领的土司,他们在沿边溪峒军民安抚使岑仲淑统率下一同戍边守土。各州(县)不同姓氏的小土司的整体,则是以岑仲淑为首领的岑氏大土司,这便是广西岑氏土司的由来。

岑仲淑被封为沿边溪峒军民安抚使后,为了剿灭侬智高残余势力,按其逃跑主方向进行追击,一直追到右江上游现今的百色、田林、西林和云南广南(原叫特磨道)。侬智高残余势力被消灭后,岑仲淑留下他的部将潘雷驻守田林和管理包括当今田林、隆林、西林、凌云、乐业和百色市右江区在内的来安路,他回师驻镇邕州,并在邕州设立帅府。为更好治理来安路,他向朝廷申报在当今的凌云设立来安路属下的泗城州,这便是泗城这一地名的由来。

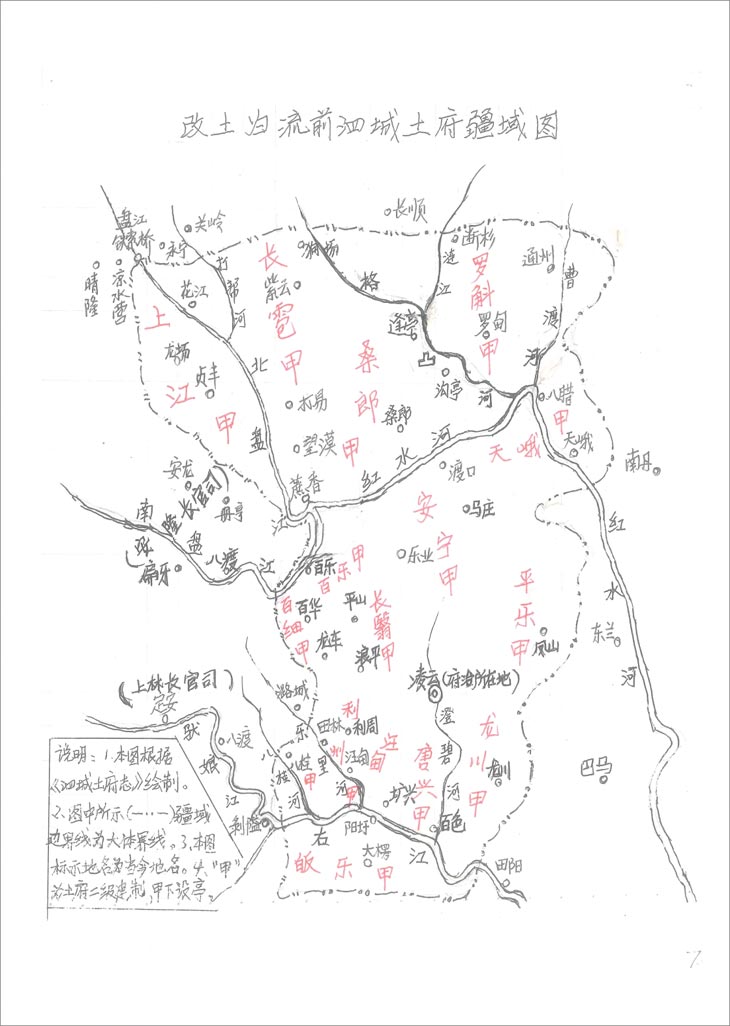

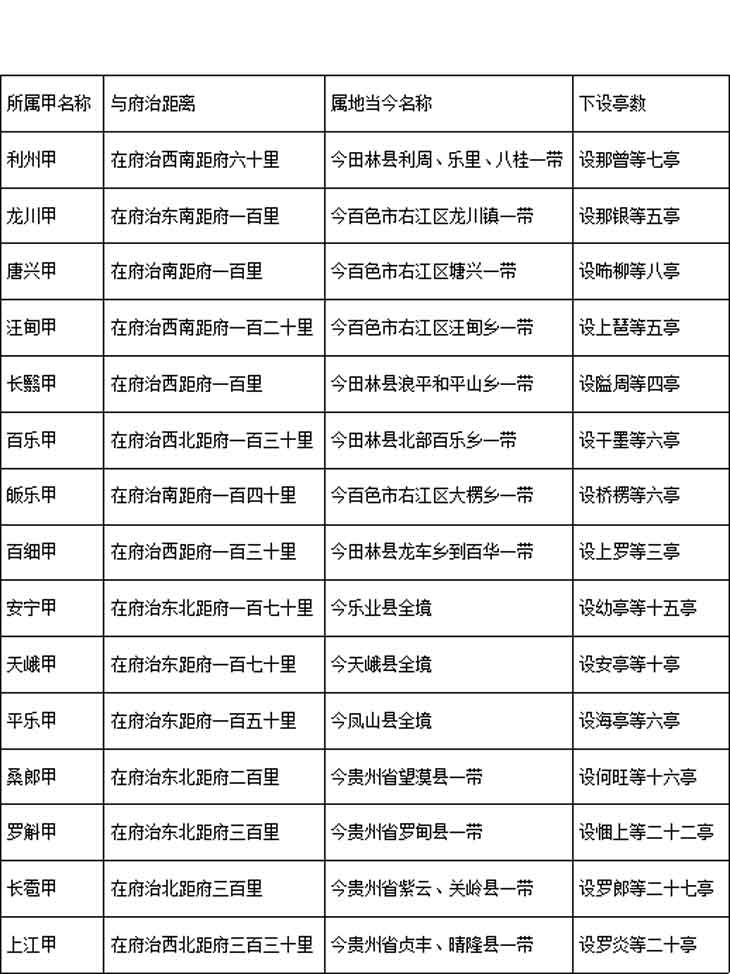

宋仁宗嘉祐五年(1060)仲淑公去世,其子自停公袭职,由于沿边溪峒与邕州在管治上有矛盾,自停公受到邕州知州的排挤,自停公便将其帅府从邕州迁移到今马山县的乔利。来安路总管潘雷去世后,自停公便以沿边溪峒军民安抚使的身份兼管来安路。自停公去世后,其子岑翔(字利疆)袭职,宋崇宁间,岑翔领兵平右江一带及归化州蛮乱,便把其帅府从乔利迁入田州,其职务进一步变成沿边溪峒军民安抚使兼来安、田州(含思恩和归化)二路总管。自此之后,到四世国珍、五世岑英、六世岑雄都沿袭这一职务。到七世世兴公,自袭沿边溪峒军民安抚使职,将其直接管治的疆域划分为田州、思恩、来安、镇安四路,于元皇庆二年(1313)由其四个儿子分别总管,其三子怒木罕分管来安路,次年(1314)获元仁宗钦准并给予世袭,这样就产生了来安路分土司,这样的土司当然是不完全独立的,与本地域内其它姓氏的土司一样要受到沿边溪峒军民安抚使的节制。来安路分土司的管治范围自然与原来来安路的管治范围一样,后来怒木罕被朝廷进一步授予东道宣慰使司宣慰使职,管治范围进一步扩大到现今的凤山、天峨和南丹的一部分以及红水河、南盘江以北贵州的一部分地区,也就是王阳明在《泗城土府世系考》中所说的“跨有牂牁”。怒木罕公大约于元至正四年(1344)去世,由其子福广袭职,其时,沿边溪峒军民安抚使兼田州路总管野先公被其庶母黄氏害死,改由其庶生儿子袭职,这是大逆不道的行为,福广出于维护岑氏大土司的生存和发展及其合理合法的承袭,于至正五年(1345)义不容辞地率兵入田州平定黄氏之乱。其时,野先儿子伯颜尚年幼,只有十二岁,福广只好代理沿边溪峒军民安抚使兼田州路总管职,待伯颜满十五岁时即让他袭父职。可是伯颜并不听从福广的安排,只受其管家和头目的唆使,当他满十五岁福广欲约见他谈袭职之事时,他就认为福广要谋害他并永覇田州,于是便联络周围异姓土司出兵驱赶福广,福广只好撤兵回泗城。此时,元朝政府已处于风雨飘摇之中,对田州发生的事件不予也无力过问,从此岑氏沿边溪峒军民安抚使这一世袭的职衔也就中断了,周围异姓的小土司也就不再受岑氏土司的节制和管辖了,大一统的桂西岑氏土司便宣告瓦解,变成四路各自为政、彼此独立的小土司了。大约过了二十年即到明洪武元年(1368),杨璟率明军入广西桂林,伯颜便率先到杨璟处投诚,缴纳元朝印信,颇得朱元璋厚爱。洪武二年,朱元璋派中书照磨兰持诏书招抚广西两江溪峒,来安路福广、镇安路天宝、思恩路岑贤相继依附明朝,明朝廷便将田州、镇安、来安由路改府,伯颜(改名岑坚)、天宝、福广分别任田州、镇安、来安知府职,思恩路改州,由岑贤知州职。伯颜对福广任来安知府职感到很不舒服,他仍要恩将仇报,便讪谤福广逆命,于是明朝廷于洪武五年(1372)便派江夏侯周德兴领兵征讨福广,伯颜发兵从征,攻入泗城将福广杀害,并将来安府并入田州,由伯颜统管。洪武七年(1374),明朝廷可能考虑到不宜田州独大,仍给福广子善忠世袭,便降府为州。尽管这样,伯颜对泗城的控制和影响犹在,过了不久,伯颜便趁真荫(善忠叔父)子志良袭利州州职无嗣,便将自己的儿子岑永福过继志良而袭利州州职,不再受泗城管辖。又过几年,大约于洪武十三至十五年间,又通过明朝廷将泗城管辖的安隆峒和上林峒分别改为安隆长官司和上林长官司,也相继脱离泗城的直接管治。此时泗城州的版图比来安路、来安府管治的范围大为缩小。到洪武二十一(1388),贵州发生苗乱,朝廷派颕川侯率大军征讨而久攻不克,朝廷只好命泗城知州岑子振和安隆长官司岑子德配合从征,便一举将苗乱剿平。朝廷便将贵州作乱的三十六寨中的阿机尹等十八寨(即今贵州镇宁、关岭、晴隆、普安等县以北一带)功赏泗城管辖,泗城州的管治范围便一下子扩大了一倍多,但终因距泗城州治路途遥远而鞭长莫及,功赏的十八寨便又陆续回归贵州管治。至天顺年间,泗城知州由岑豹袭职,岑豹不满田州族裔据有原本属泗城的利州祖业,曾用兵把利州夺回来,朝廷虽多次训谕要豹撤兵,但豹据理力争并巧妙应对和设法拖延,终因田州族裔据有利州查之无据,从未得到朝廷钦准,便不再追究,于是利州便在岑豹努力下重新回到泗城的怀抱。此后,泗城州(府)的管治范围基本稳定,至改土归流时仍维持十五甲,地域包括今天的凌云县、乐业县、天峨县、凤山县、百色市右江区、田林县东北部以及红水河、南盘江北岸贵州的罗甸县、紫云县、望漠县、贞丰县等,仍然是桂西岑氏各自独立的土司中管治地域最广的土司如图和表:

泗城土府归流前所属甲亭表

进入清朝,于顺治十五年(1658)知州继禄公到征南将军卓布泰军前投效,导满汉大兵渡炎河,从而将云贵平定。顺治十八年(1661)以功晋州为府,康熙元年(1662)授泗城军民府印,予世袭,成为最后一个府级的土司。从元朝延祐元年(1314)怒木罕公总管来安路并世袭起至清朝雍正五年(1727)改土归流止,泗城岑氏土司前后共经历了413年。

二、泗城岑氏土府与其它共生共长的岑氏土司在归流方式和后果上的比较。

与泗城岑氏土司共生共长的有田州岑氏土司、思恩岑氏土司和镇安岑氏土司。思恩岑氏土司是最早被归流的,那是于明朝正德十二年(1517),思恩土知府岑浚逆命侵占田州并残害军民,被明朝廷派兵镇压,因其罪大恶极,便不再录其后而改设流官,土司只延续了203年,寿命最短。其改土归流的方式是军事镇压,造成的后果不仅土官本人致死,其本支族人也遭受严重打击,是至今人口发展较少的一支。田州岑氏土司经历比较坎坷,明嘉靖年间,田州知府岑猛作乱,朝廷派姚镆领兵八万讨之,岑猛死,便欲改土归流,后田州土目卢苏纠思恩王受挟猛子邦相反,朝廷另派王守仁领兵讨之,至南宁,王守仁以威招谕之,乱平。王守仁鉴于田州外捍交夷、内屏各郡,治田州非岑氏不可,遂允许田州岑氏世袭,但降级,改府为州。这样田州岑氏土司便得以延续,一直延续到清朝光绪元年(1875)才改土归流,其原因主要是二十二世祖(从帖木儿算起)岑乃清袭职后随征白山逆匪殁于军,无嗣,族人以阳万州族人典之子岑森入继署州事,而族人岑鋐作乱仇杀,朝廷派兵平乱便趁之改土归流。镇安岑氏土司归流也比较早,于明崇祯十五年(1642),镇安府最后一任土官吉祥无嗣去世后,便陷入内外纷争的乱局,至清顺治十八年(1661)清兵入桂驱除沈文崇占据之乱,却又因在承袭土族人内部互争不下,致使清朝政府于康熙二年(1663)宣布改土归流。泗城土府的归流是于清雍正四年(1726)岑映宸袭泗城府职后的次年,清政府派云、桂、贵三省总督鄂尔泰突发兵入泗城,泗城府土兵没有抵抗,便将土官映宸及其五个弟弟(除映壁、映霖已逃往贵州外)逮捕并发往桂林拘禁,宣布改土归流。

这四个独立土司归流的时间,一个是在明朝、三个在清朝。在方式上,一个是军事镇压,二个是用行政命令的和平方式,归流前政府虽然也曾用兵,但是用来驱除外来占据和平定族乱的,政府对土官亲人没有加害,只怪族人不争气而留下诸多遗憾。而泗城土司归流的方式最为特殊,既非军事镇压,也非和平手段,是在军事武力相威胁下强迫改土归流的。土官兄弟六人被逮捕拘禁,后映翰等五个弟弟虽被释放了,但过不久映翰本人又再遭逮捕拘禁长达一年多,土官映宸下落一直不明,造成相当严重的后果。

三、泗城土府归流给人带来的思考和启示。

泗城岑氏土司自元延祐元年(1314)建立后,本不被人看好,因为从地理上看,它是处于万山丛中,经济社会发展十分落后,是所谓“墓外狼瑶,窟穴渊薮,声教所未及”之地,然而它却是岑氏土司中知名度最高的土司。元朝至治三年(1323)时任金紫光禄大夫、上柱国枢密院使兼国史的浙江四明袁桷在为《浙江岑氏族谱》作序提到岑仲淑时就说:“即今广西泗城州之派也。”他只知道泗城不知道田州,就好象现今有些人只知道桂林不知道广西一样。到了明朝的初期和中期,泗城岑氏土司基本上是被打压的,明初受田州伯颜诬告逆命,朝廷派兵对来安府进行镇压,土官福广被杀、降府为州并被割裂疆域;到明弘治五年(1492),泗城土官岑应被恩城州岑钦所杀,无嗣,便由其弟岑接袭职,但直至嘉靖元年(1522)近三十年中明朝廷始终以“叛臣余孽”不予钦准,还策划泗城头目将其主子岑接杀害。尽管如此,于嘉靖七年(1528)兵部尚书、新建伯王守仁奉命出征田州时,对泗城土府仍有很大的兴趣,他写了《泗城土府世系考》,使泗城土府的知名度更高了。袁桷和王守仁这两位大人物如此看重泗城岑氏土司,不为别的,是看到了它一开始就有奋发向上的精神,在恶劣的地理和政治环境中始终不低头、不泄气,这种精神还在不断发扬光大。明天启元年(1621)到崇祯元年(1628)的八年间,土知州岑云汉多次奉命出征贵州苗乱,得到官方高度评价,被誉为“文知孔孟,武司孙吴”、“义胆无双”的“一疆之臣”,最终授予广西都指挥使司都指挥使兼掌泗城州印务加衔授黔总兵官统督汉土官兵右军将军,名声远播;到清朝晋州为府后,土官继禄公加强经济、文化教育等各方面建设,鸠工庀植,府城面貌为之一新,出现商旅辏幅、市肆骈联、寺观庙宇罗列、桥梁密布、衙署雄伟庄严、民安物阜的局面,较之中原大郡颉颃而无低昂,各类人等,无不近悦远来,泗城的发展确实令人瞩目。早在明朝,明史就说“泗城延袤颇广,兵力亦劲,与庆远诸州互相雄长”,到了清代就不是相互雄长,而是大大超越了。在这大好形势下,清政府为什么要用不寻常的方式突然对泗城土府进行改土归流?这自然会给人带来许多思考,并在思考中获得必要的启示。

1、清朝雍正皇帝对泗城土府归流所采取不仁不义的手段和造成的严重后果应受到谴责和批判。

对泗城土府归流的原因,广西、云南、贵州三省总督鄂尔泰在奏疏中说:“泗城土府岑映宸,横征滥派,众不聊生,以致杀劫为活,复差役携带兵器,越境拿人,甚至调兵数千于者相地方,扎营七盘,以夸强悍。”就这些事或所谓罪行就构成改土归流的理由吗?显然不是,何况有些事是夸大或不存在的。映宸袭职还不到一年,纵有某些缺点和错误,也可首先用训谕的方法去处理,就像明朝正统皇帝对岑豹出兵利州曾作过训谕一样,而清朝政府对泗城土府归流实有其更深层次的考虑。土司制度的建立本来是以夷制夷、蕃篱内郡、保一方平安的,朝廷不希望土司过弱,过弱了就不能对抗外来的侵略,也不便征调对付各种叛乱,可是太强了又怕它不甘做小皇帝而威胁到大皇帝的安全。所以历朝的统治者对土司都是采取又利用又限制和又拉又打的政策,对朝廷不忠、不服从管制甚至造反的会毫不犹豫地进行镇压,彻底改土归流,对虽没有造反迹象,但过于强大,将来难以控制的,也会及早进行改土归流,泗城土府的归流应属于后一种情况。泗城岑氏土司于清初因有功升州为府后,想不到在土官继禄管治下发展得那么快,因此清廷早就关注泗城府的一举一动了。康熙三十三年(1694)清廷便开始对泗城土府进行打压,用《泗城土府志》的话说,继禄公“顿罹诬罔,因而罢职。”是什么诬罔?肯定不是一般的锁事,可能与忠义之事有关,是谁进行诬罔?肯定不是普通的老百姓,多会是清朝的官员。清朝政府要对其臣民采取某种行动,事先必然要制造一些舆论,散布一些流言蜚语,这是一般惯用的手法。这次行动可能考虑到继禄对清朝统一滇黔是有功的,暂不一撸到底,也不是不想早点对其改土归流,而是要等待更好的时机,因而只作罢职处理,仍同意由其儿子齐岱袭职。罢职一事就是朝廷给泗城土府作出的一次打压和警告。继禄公平生敬慎直谅,面对朝廷对他的罢职,他“坦然于怀,自谓古人七十致仕,兹适应其期,遂吾高隐,夫复何求?”齐岱对这个事件也心知肚明,洞察一切,所以在他袭职后,“冰兢自劢,弹心厥职,兴利去弊,除暴安良,泗城内外民赖以安生”,在他袭职到去世的三十二年中始终未给清廷找到改土归流的任何借口和机会。齐岱公于雍正四年(1726)去世,其长子映宸袭职,他不懂其父和祖父的经历,也不谙于政,存在致命的弱点和缺点,用其弟映翰的话说就是“刚愎成性,聪明自用,内狎群小,外通豪强”,这些虽都不构成犯罪,但清廷却视作头等大事,看作是一个极好的机会,在袭职不到一年的时间内,同对待其祖父一样先散布流言,便迫不及待地突然兵临城下,泗城土府军民完全没有抵抗,因而很容易将土官及其五个弟弟抓起来拘禁强迫进行改土归流。雍正五年(1727)八月二十八日清廷吏部复议鄂尔泰奏疏时,明文只说“岑映宸之祖父岑继禄,曾有率土兵迎导大军之功,请将岑映宸之弟武举岑映翰给八品顶戴,仍居泗城,量给田产奉祀,不得干预地方之事。”这一复议雍正皇帝同意了,但复议明文没有正面回复改土归流之事,而明文有“量给田产奉祀”之语句,改土归流就不言自明了,不归流又怎会给田产奉祀?明文也没有回复对土官岑映宸的处置,就是暗中同意上疏的意见由鄂尔泰自行处置了。鄂尔泰要将映宸、妻子、家口一并解至浙江原籍安插,看来这只是一句遁词,从岑仲淑到岑映宸已传二十三世了,时间跨度已达672年,浙江只是老祖宗仲淑公的原籍,再说是六百七十多年后其远孙的原籍则毫无意义了,鄂尔泰这样说只不过要给映宸及其亲人一个说法,好让映宸一家离开桂林,上路后怎么样了?除当事者外就无人知道了,至今也音讯全无,看来是凶多吉少。由此看来,清朝雍正皇帝对泗城土府归流所使用的手段是十分恶劣的,后果也是十分严重的,对这种不仁不义的举措应受到谴责和批判。

2. 挽救泗城岑氏土司对清政府不应抱有任何幻想。

映宸弟映翰从被羁押之地——桂林释放回到泗城扫墓省亲时,顿感“历朝世守之业、列祖积累之功倾覆”,“空招石马之魂,遍洒铜驼之涙”,心情万分伤感。此时他尚存一些幻想,企图用立功的办法或许能加以挽救。正好当时有李天保倡乱,他便谒总督鄂尔泰,原戮力疆场率兵剿灭,结果将贼匪大部歼灭,雍正八年(1730)获皇上给予奖励,并命其继续歼灭余党。为此,他三访富州,五历田阳,求得此两地土司的配合,彻底完成平定匪乱的任务。可这种出访活动,马上引起清朝官员的关注,怀疑他搞串连,联络这两地土司造反,于是谣言再起,当局便把映翰再拘禁起来,“家复荡为碎瓦,冤莫雪于覆盆,自夏俎秋,濒死数四”。同年冬被解往云南,再审问百次。经过调查证明这是冤枉的,到雍正十年(1732)春,鄂尔泰赴京,顺便带映翰同行,映翰便“伏阙上书,历陈祖父之有功,继讼吾兄之非罪”。雍正十一年(1733)正月虽获鄂尔泰引见世宗皇帝,给予一些封赐,稍给安慰,但泗城土府归流是不可改变的,对其兄映宸无罪的申诉也未作回应,更不予透露其下落。对雍正皇帝的接见,开头还带有感激之情,随着时间消逝,慢慢地就冷却变得心灰意冷了。到乾隆六年(1741)他在作《泗城岑氏家谱序》时便说:“嗟乎自今以往,吾亦无意于仕,进终制后,当求数顷田结庐于让水廉泉间,与二三同志、服属子弟逍遥物外,颐养暮年。朔望则集族于一堂,与之明伦讲学,溯吾家兴废所由来,宣祖父忠孝之有自,俾我世世子孙感知木本水源,待后守先从无失此稼穑艰难之义,则翰之生平陨越未克显扬,或藉祖德之述亦可稍宽厥咎也。”从这段话看来,映翰最终还是有了觉醒,丢掉了幻想,但毕竟晚了一些,要是他从桂林被释放回来就有这种想法,不再去为清廷平乱揽功,或可免除此后几年中“濒死数四”之苦。但从另一方面考虑,映翰作为土官的首个弟弟,他眼看祖业宗功倾覆,亲兄下落不明又怎能漠然视之不作些努力去挽救?尽了最大的努力,也受了难以忍受的苦,最终虽未能挽救,也会觉得心安一些,所以我们又不必去责备映翰,相反要对他表示几分敬意。这一切不良后果的产生,我们就只有怪罪于不仁不义的清朝雍正政府了。

3、泗城土府虽遭归流,但岑氏文化犹存。

土司是中国社会历史发展阶段性的产物,同任何事物一样,也有它的生命周期。广西边疆的土司进入到清朝,随着社会经济的发展,教育的开办,汉族与少数民族逐步融合,边疆与内地交流密切,原由土司管治的地区不再是冥顽未开化之地,而与内地不相上下或差距已大大缩小,土司制度到此时也就基本完成它的历史使命了,改土归流也就是迟早之事了。因此我们对泗城土府归流也不应特别感到婉惜,对其最后一任土官岑映宸虽有其缺点,我们也不需过份指责。土司发展总有一个要充当末代土官的,正象它总有一人充当首任土官一样。我们所要指责的是清廷当局对泗城土府归流所采取的方式、方法和造成的不良后果。泗城土府归流至今已过去291年了,现在我们所关心的是长达413年的泗城岑氏土司能给我们留下些什么东西。令我们今天感到欣慰的是在四个各自独立的岑氏土司中,只有泗城岑氏土司给我们留下了许多很有价值和珍贵的东西。今天只要我们走进昔日泗城府治所在地凌云县城,顿感这里文化氛围非常浓厚,这里的石刻从广西来说,除桂林外是最多的地方,从全国岑氏聚居较多的地方来说,这里则是手屈一指的。这些石刻特别是汾洲钓鱼矶和五指山石刻记载着昔日土司的活动,使我们能欣赏到土官许多苍劲有力的手书、情感丰富的诗词和文词秀丽很有思想性的散文,尤其是把族谱世系刻在石壁上永世留存,则是很少见的;独秀峰下宫桥(今镜澄桥)前是昔日土府衙署所在地,人工开凿环绕府衙的护城河引水工程——龙渊水,至今仍涓涓长流,使人联想昔日府衙的雄伟和庄严;现今屹立在澄碧河畔壮丽的文庙,虽是移地重建的,但它是土府时期文庙的翻版,也可想象土府时期尽管地处偏僻,也多么重视教育和文化建设;现今凌云县博物馆里保存着一口明代天顺年间的泗城土知州岑豹铸鐘,更是泗城岑氏土司的直接见证;县城南一公里处有风景秀丽的云台山,山上有云台寺,向来香火旺盛,游客和信徒络绎不绝,文人墨客留下许多崖刻,也是明天顺年间土官岑豹捐资所建,也成为当今的文物保护单位。这些岑氏土司的文物和遗址之所以能够产生和遗存至今,说明了昔日泗城岑氏土司的强大和辉煌,也正因为它过于强大和辉煌便成了清政府及早改土归流的对象,看起来这是一个难以处理的矛盾。作为土司,它要对一方人民负责,要为一方人民造福,也要捍卫边疆的安全,保国家的平安,它必然要谋求发展和壮大,但又要处理好与朝廷的关系,不使它感到担心。对此,明代云汉公就有精辟的论述,他说:“爵禄尊荣,不为簪俎(注1)桎梏;名声远播,恐其俪绮(注2)逾廷。”就是说即使有了爵禄和各种荣誉还不能自满,不能阻碍继续前进的步伐,还要获取更大的成就,但成就大了,必然会名声远播,又恐超过朝廷允许的限度。这种情况怎样处理好呢?他又说:“行乐不可极,赧遁(注3)以安生。”“行乐不可极”主要是指土官在生活上不要放纵,要自我克制和检点,衙署建设也不要太过显眼,不使人感到贪图享受,这应是委曲求全之道。看来映宸的父亲齐岱公对云汉公的思想领会比较深透,因而在施政上既求土司继续发展,人民处处受益,又不太过张扬,并严格要求自己,不授人以把柄,所以他任职能善始善终。作为土司既能发展又能稳定当然是最好的了,使两者完美结合是不容易的,但首先是要发展,只求稳定而不发展是没有任何意义的,尽管泗城岑氏土司存在的时间没有田州岑氏土司长,但它的影响力却大大超过后者,而这种超越却是在恶劣的地理环境和政治环境中实现的,它特别彰显了岑氏不屈不挠和奋发向上的精神,这种精神正是我们岑氏文化中最宝贵的财富,很值得发扬光大。回顾桂西岑氏土司的历史,泗城岑氏土司是最让我们感到骄傲的。

2018年6月28日于南宁

注1:俎字有的作组,疑为俎。

注2:绮字有的作倚,可能是该字左边石刻剥落不清所致,按其意思应是绮字。

注3:赧遁二字有的作报道,原因同上。

桂公网安备 45010302000132号

桂公网安备 45010302000132号